Etat de colonisation 2021 (fluviale)

Suivi réalisé en 2021. Etude effectuée tous les 2 ans.

- État 2021 non défini : Pas de seuil actuellement.

- Tendance 2021 stable : peu d’évolution en comparaison avec le suivi de 2019.

État et tendance validés par le groupe général Tableau de Bord le 14 mars 2022.

Espèce / stade visé :

Anguille / Anguillettes

Objectif :

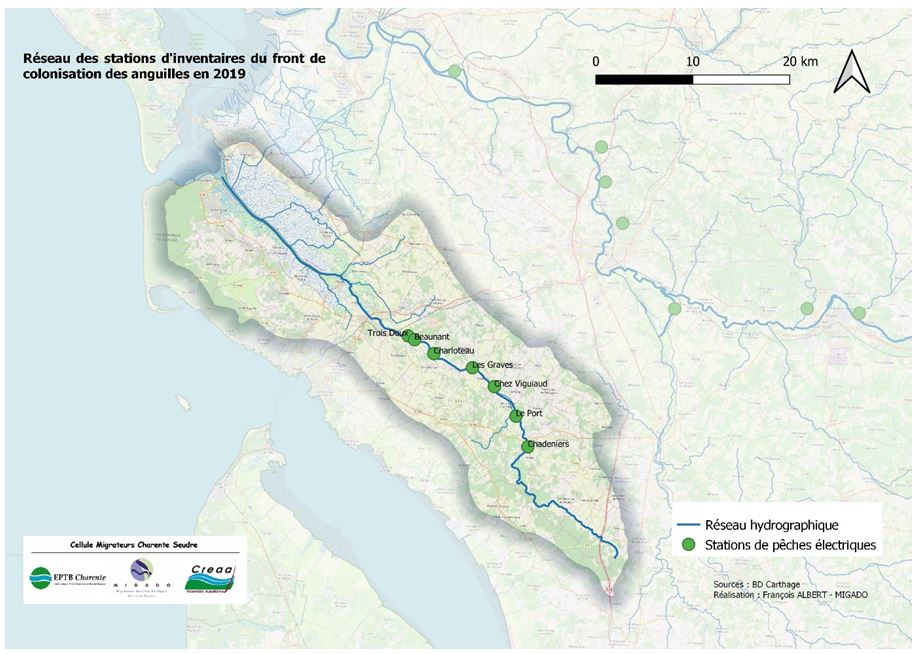

Suivre la répartition des anguilles de moins de 30 cm le long de l’axe Seudre afin d’identifier les fluctuations de la colonisation du bassin selon le principe de migration densité-dépendant : plus la densité d’anguilles recrutées en aval du bassin augmente, plus le front de colonisation se déplace vers l’amont. Le suivi dans le temps de cette limite amont de répartition des « jeunes » stades d’anguilles pourrait constituer un bon indicateur de la tendance du recrutement fluvial en relation avec la mise en place de solutions de gestion adaptées pour l’espèce. Ce suivi nous permettra ainsi d’avoir un véritable outil d’anticipation du redressement éventuel de la population. Ce suivi est aussi effectué sur la Charente (État de colonisation (fluviale)).

La particularité du suivi sur la Seudre et la possibilité de réaliser les pêches électriques directement sur la Seudre en pied d’ouvrages. Ces derniers (clapets la plupart du temps) impactent la migration et les remontées de civelles et d’anguillettes. En opposition, sur la Charente, les suivis par pêche électrique ne peuvent pas se faire sur la Charente même. Ils sont donc réalisés sur les affluents au pied du premier ouvrage.

Détails du suivi :

L’objectif principal est donc d’identifier l’évolution de la répartition des différentes classes de tailles d’anguilles inférieurs à 30 cm le long de la Seudre. La méthode retenue consiste à surveiller l’évolution de l’indice d’abondance de la population, par 100 m² de faciès favorable (radier, plat courant), en pied d’ouvrage.

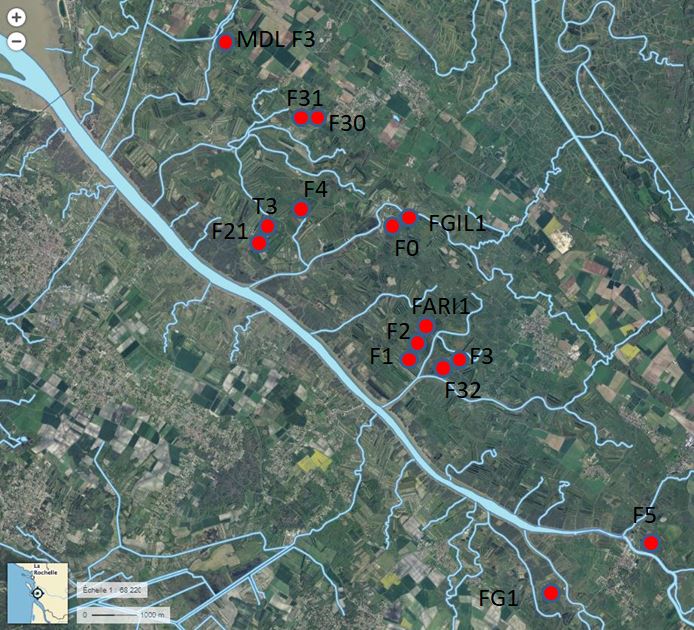

Pour récupérer cette information, la Cellule Migrateurs organise un réseau d’inventaires par pêches électriques sur un ensemble de 7 stations réparties sur l’axe.

La période d’intervention, fin juin / début juillet, correspond à la période de migration (phase de colonisation) ce qui permet d’avoir en quelque sorte un bilan de « l’année de migration ».

Ce protocole est d’ores et déjà appliqué sur les bassins Garonne et Dordogne depuis 2005 par MIGADO et l’IRSTEA. De plus, ce réseau fait partie des outils de suivi développés dans le cadre de la mise en place d’indicateurs pour l’anguille du programme européen INDICANG (LAFAILLE P., RIGAUD C., 2008. Indicateurs de colonisation et de sédentarisation in ADAM G. et al,. 2008).

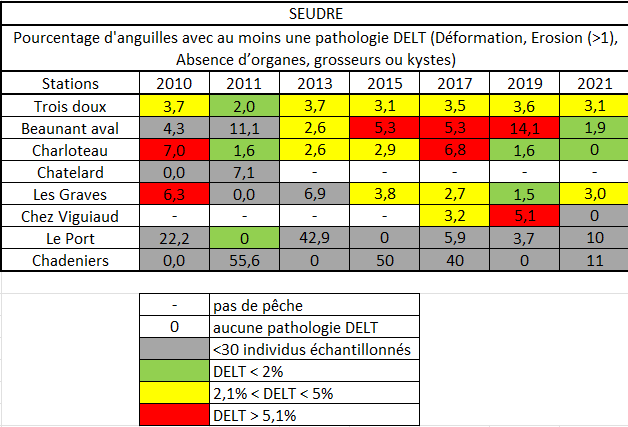

Résultats :

Précisons que les 2 années 2010 et 2011 sont utilisées comme référence pour comparer les années ultérieures.

La limite entre le domaine maritime et le domaine fluvial se situe à Saujon, au barrage du Ribérou, à 22 km de l’Océan. Sur ce site, une passe à anguilles a été mise en place en 2009. Elle est opérationnelle depuis 2010. Les civelles et anguillettes en montaison sont suivies chaque année par la FDAAPPMA 17 (Effectif en montaison à Saujon).

Présence des individus inférieures à 10 et 15 cm :

D’après les données des pêches électriques, on a estimé :

- la probabilité de présence de 50% (D50) de capturer des anguilles <10 cm et <15 cm en fonction de la distance à la mer.

D50 sur la Seudre par rapport à la mer (km)

| Taille des anguilles | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| < 10 cm | 38 | 32 | 38 | 38 | 32 | 38 | 38 |

| < 15 cm | 38 | 44 | 38 | 44 | 40 | 40 | 40 |

- la distance de disparition des anguilles <10 cm et <15 cm qui correspond à la distance de la mer à la dernière station prospectée pour laquelle au moins 1 anguille de ces deux tailles respectives a été retrouvée.

Distances de disparition des anguilles par rapport à la mer (km)

| Taille des anguilles | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| < 10 cm | 35 (Les Graves) | 30 (Charloteau) | 35 (Les Graves) | 35 (Les Graves) | 30 (Charloteau) | 35 (Les Graves) | 35 (Les Graves) |

| < 15 cm | 35 (Les Graves) | 42 (Le Port) | 35 (Les Graves) | 42 (Le Port) | 42 (Le Port) | 38 (Chez Viguiaud) | 42 (Le Port) |

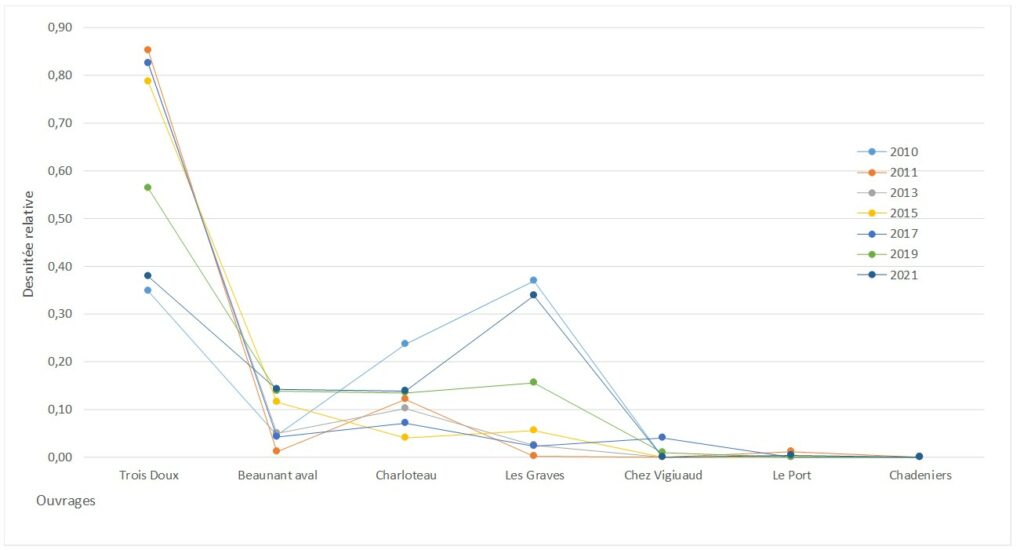

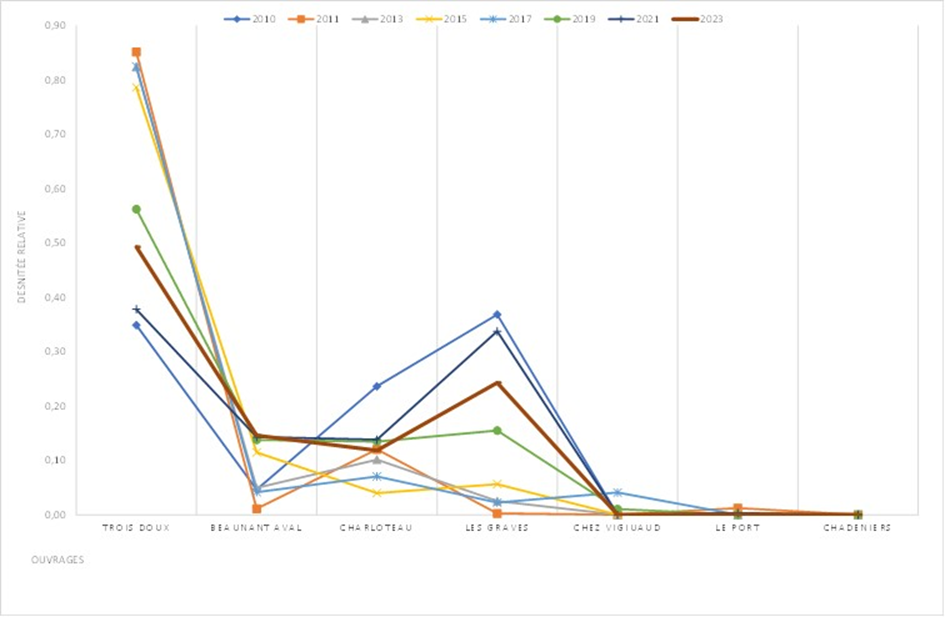

Densités des anguilles :

Les résultats des pêches électriques permettent d’établir les densités par stations.

Comparaison des densités d’anguilles capturées (individus/100 m²)

| Stations | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | Évolution 2019-2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Trois doux | 30 | 161 | 148 | 343 | 128 | 84 | 107 | ↗ |

| Beaunant | 7 | 7 | 19 | 47 | 16 | 22 | 46 | ↗ |

| Charloteau | 23 | 74 | 25 | 19 | 26 | 31 | 59 | ↗ |

| Les Graves | 16 | 8 | 10 | 48 | 24 | 40 | 111 | ↗ |

| Chez Viguiaud | 48 | 21 | 2 | ↘ | ||||

| Le Port | 5 | 36 | 4 | 16 | 10 | 11 | 4 | ↘ |

| Chadeniers | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | ↘ |

Impact des barrages sur la répartition des anguilles

Cette approche dynamique est exploitée sur les 5 années d’observation sur les anguilles de taille inférieures à 15 cm.

L’analyse montre suivant les années des accumulations au pied de certains ouvrages comme Trois Doux, Charloteau ou les Graves. Ceci peut être expliqué par la présence de barrages « très difficilement franchissables » où les anguilles s’accumulent en aval. Les accumulations évoluent suivant les années mais pour chacune des 6 années, Trois Doux montre une très forte accumulation témoignant de son caractère très difficilement franchissable. Au fur et à mesure du traitement des ouvrages pour la migration des anguilles, les densités devraient se répartir sur l’axe.

Conclusion

Les D50 pour les 2 gammes de taille sont similaires en 2021 comparé à 2019.

Plusieurs explications peuvent être avancées comme, par exemple, le manque d’attrait du bassin en liaison avec les faibles débits, le manque d’habitat propice aux anguilles ou encore l’impact des ouvrages non franchissables.

Les densités d’anguilles par station de pêche électrique sont, pour la plupart, légèrement supérieures en 2019 en comparaison avec 2017.

Fournisseurs de données :

La Cellule Migrateurs organise les inventaires. Elle saisie ensuite les données et les analyse.

Migrateurs Charente Seudre

Migrateurs Charente Seudre